Содержание статьи

Главы из неоконченной книги про Рауля Тухватуллина.

Предисловие.

В 2000-м году два журналиста — я, автор сих строк Виктор Савельев, и собкор ИТАР-ТАСС по Башкортостану Рауль Тухватуллин — взялись за автобиографическую книгу от лица Рауля о его жизненном пути. Решили, что Рауль Тухватуллин будет надиктовывать воспоминания на диктофон и ответит на вопросы, а я сделаю литературную запись фактуры.

Книгу по какой-то причине мы не доделали. Но написанные главы из нее, приведенные ниже, я считаю своего рода документами эпохи! Да и самого Рауля Хабибулловича Тухватуллина, родившегося в 1938 году, выходца из нищих народных низов, можно назвать: человек который сделал самого себя. Он всего добился без связей: стал тренером по боксу, и на этом поприще взошел на Олимп профессии, подготовив группу мастеров и чемпиона СССР.

Придя в журналистику, вновь поднялся на самую вершину — стал собственным корреспондентом ТАСС и ИТАР-ТАСС (25 лет возглавлял корреспондентский пункт агентств по Башкирии, в 1995-м году дорос до собкора ИТАР-ТАСС по Российской Федерации), работал в группах тассовцев на съездах в Кремле; стал экспертом по религии, редактором популярной газеты «Тайны здоровья».

Собственно, публикуемое — это лишь маленький осколок обычной для того времени, но очень удивительной биографии.

Виктор САВЕЛЬЕВ.

Глава 1. Рауль Тухватуллин: «Я родился и вырос в Нижегородке…»

Когда я размышляю о том, что в наибольшей степени повлияло на мою журналистскую судьбу и какие-то удачи в ней, я понимаю, что это не вуз и не другие какие-то обстоятельства — а те порой жестокие «университеты», через которые пришлось пройти с самого детства.

Я родился и вырос в Нижегородке — большой полудеревенской окраине Уфы, отрезанной от остального мира не только железнодорожной веткой с одной стороны и рекой Белой — с другой.

Нижегородка была как бы отрезана от цивильных центральных улиц нечто большим — своим духом, своим нравом, ее домами в затопляемой каждую весну широкой низине и своими особыми людьми, порой грубоватыми и не ладившими с законом, но решительными и умеющими за себя постоять.

Помню, после войны — году, наверное, в 1948-м — когда мне было уже лет 10—11, вернулся из тюрьмы один мужик. Был он весь из себя дохлый, туберкулезник, сидел всю войну и, вернувшись в Нижегородку, заселился в землянку через четыре дома от нас, где все потолки провисли. И начал жрать собак, а потом стал и приворовывать.

В это время уже начали возвращаться домой фронтовики, кто с культей, кто без ноги, злые все. Нижегородка — это же самострой и беднота, жили все тяжело. А тут за собаками начали пропадать козы, можно сказать, единственные кормилицы для многих, кто-то подбирал все, что плохо лежит…

Однажды идет участковый милиционер и говорит моей матери: «Тетя Галя, пошли — будешь «понятой»… Ну и еще несколько человек с собой взяли, а я сзади бегу. Заходим к этому вернувшемуся из тюрьмы в землянку — а там земляной пол и кровать. И он лежит на кровати, ломом прикован. В Нижегородке народ суровый, на замки ничего не запирал. Его раз предупредили, чтобы воровать бросил, второй раз предупредили. А после пришли, воткнули в грудь лом — и сверху кувалдой ударили… Вот такая жизнь была.

Мы жили с матерью вдвоем — у нее нас восемь детей было, да все поумирали еще до войны, а последним умер мой младший брат, сорокового года рождения, когда война была. Кормились картошкой с огорода — 5 соток у нас было, да с сараев, которые еще отец, погибший на войне, строил: разбирали их потихонечку, пилили и продавали. Мать с утра уходила на работу, до самого вечера где-то ходила и промышляла, специальности у нее не было, приходилось браться за все. Я сидел дома, за козочками присматривал, с ребятами бегал.

Нас было человек восемнадцать ребятишек во дворе конезавода № 9, в то время на лошадях возили муку на хлебозавод. И мы с нетерпением ждали, когда вечером распрягали усталых лошадей, чтобы отвести их на реку Белую и искупать. Так и жили 18 мальцов — лошадей купали, играли, корм носили, рыбачили.

Там рядом такое вонючее озеро было. Жрать охота — червяков накопаешь, наловишь штук 70 мелких окуньков и бегом домой. Там шкурку, кишки рыбьи выцарапаешь и на водичке (масла же не было!) окуньков поджаришь.

Еще одним промыслом была железная дорога, там мост был, который мы чугунным называли. Пока поезд стоит, ты с пацанами лазишь под ним с мешочком и гусиным веничком угольную пыль скребешь, наскребаешь кучку. Кучка стоила тогда 30 рублей, и буханка хлеба 30 рублей, вот и продавали мы угольную пыль соседям.

Там же промышляли и бандиты, постарше нас — 16-ти, 17-ти лет, которые улучали момент, чтобы сбросить что-то с остановившегося на семафоре поезда, и могли даже напасть гурьбой на вооруженных кондукторов. Нас, естественно, они не трогали — не интересовались такой мелюзгой, но мы грешным делом у них кое-что порой тащили.

Один раз зимой парни сорвали пломбы вагона, когда поезд ждал зеленый свет, и стали выбрасывать из него под гору, как раз под наши ворота, связки топоров и ящики с гвоздями — быстро погрузили сворованное на санки и дали дёру от тронувшегося поезда.

Мне было пять с половиной лет, но я углядел в сугробе в спешке не взятую связку из десяти топоров — затащил ее во двор и закопал в снегу. Парни потом искали: кто взял? А я со всеми тоже твержу: «Я не брал, не брал». Потом мать эти топоры по одному, спрятав за пазуху, возила в деревни менять на продукты.

Вот так с ребятней мы и промышляли — летом переедешь на паровозе мост через Белую, дикий лук рвешь. Зимой с санками крутишься возле приехавших пассажиров, ждешь, чтобы подвезти кому-то багаж, заработать 5 рублей.

Ребята мы росли жесткие, между собой, правда, не дрались — но в город один не пойдешь, нижегородского обязательно отлупят. Но и наши в долгу не оставались — если драться, то грызлись зубами, чтобы все знали, что нижегородских трогать нельзя.

Вот так и выросли мы, 18 человек со двора возле конезавода, негладкая судьба сказалась на всех нас. Одиннадцать из этих моих ребят посадили, одного расстреляли. Из тех, кого можно было посчитать благополучно избежавшим сумы и тюрьмы, лишь я один получил высшее образование, стал журналистом всемирно известного телеграфного агентства.

Самый мой талантливый друг — Виль, с которым вместе ловили рыбу, гоняли на велосипедах, дружили, — тоже не смог избежать роковой для многих из нас участи. А ведь какой одаренный был, какой везучий!

Бывало, рыбу удим — у него клев за клевом, клев за клевом, я рядом с удочкой сижу, а у меня не ловится. Как праздник — его звали в клуб, рисовать плакаты к 7-му ноября, к 1-му Мая. Он рисует, а я порошки ему только развожу — сам ничего не умею. Мне казалось, что он-то пойдет дальше нас, будет учиться…

И он, в самом деле, после армии легко поступил в Уфе на юридический факультет. Но вскоре — я уже уехал по распределению в Запорожье работать — мне вдруг из Уфы пришла телеграмма: «Приезжай! Виля обвиняют в убийстве».

Я помчался в Уфу, побежал в райком комсомола нашего района, прямо к женщине — второму секретарю: «Ну, не мог он никого зарезать, не мог Виль убить человека!» Что она могла сказать в ответ?

Оказалось, что Виль вступился за нижегородского парня. Тогда, в хрущевское время, только-только на улицах появилась народная дружина, и дружинники на выходе из ресторана задержали одного нашего пацана Рашида. Тот дурной был, с кем-то поругался возле ресторана, а когда дружинники вызвали милицию, укусил за руку милиционера.

А Виль, как и все мы, за друга мог постоять, собрал нижегородских, пошли выяснять отношения с дружиной, окружили обидчиков — и в толпе и горячке кто-то кого-то пырнул ножом. Дружинник умер, все разбежались.

Виль пришел домой, а ночью его арестовали. Чтобы доказать вину, окровавленный нож спрятали под его домом, этот нож и предъявили следствию. В свете «хрущевского» Указа о дружинниках дело было резонансным, Виля приговорили к расстрелу. Но исполнить приговор Виль не дал: в знак протеста, прилюдно, разбежался и разбил голову об угол кирпичного здания во дворе тюрьмы на ул. Достоевского, убил себя…

А спустя время нашли парня по фамилии Кушнир, который пырнул дружинника. И хоть тому потом пришлось отсидеть свои 15 лет в колонии, Виля уже было не возвратить…

Надо ли говорить, что при таких жизненных обстоятельствах многие из нас еще со школы приобщились к боксу. В школу, кстати, я пошел, когда мне уже исполнилось восемь лет, — и таких переростков, которые в годы войны не успели попасть в школу, было много. Помню, у нас училась девушка, которая в первый класс пошла, когда ей было 14 лет, и вышла замуж в четвертом классе. Естественно, умение постоять за себя в школе ценилось превыше всего среди этой разновозрастной публики.

Я много лет спустя даже с сыном пошутил: ты, мол, десять классов закончил, а не знаешь, что такое подраться. А у нас каждый день выходишь из школы и смотришь, как кто-нибудь дерется.

Моим соперником в то время был один парень моих лет — из типичной для Нижегородки забубенной семьи, где одного зарезали, другой утонул спьяну, а третий — на месяц выходит из тюрьмы, чтобы через месяц его снова посадили… С этим моим недругом мы, как встречались, так и начинали лупить друг друга в кровь. Естественно, закалка у меня была.

А тут с друзьями-ребятами, что жили выше нас у татарского кладбища, как-то пошли в парк и узнали, что на стадионе «Динамо» есть боксерская секция, где тренировал знаменитый Макулевич. Как записаться? Пошли проситься, но нас не взяли. Но раз идея есть, пошли в Башсоюз, где в «Спартаке» был тренером некий Игорь Трофимов. Это был человек, несколько раз отсидевший, весь живот у него был изрезан, но боксер он был хороший…

В первый же день нас поставили в пару — и я отлупил мужика с третьим разрядом. Так для меня начался бокс. Я уже был в восьмом классе, выиграл кое-какие соревнования — и помню, как мне дали в первый раз талон на питание. У нас ведь с едой всегда была проблема — мать уходила и говорила: чай попей, два кусочка сахара. В обед тоже не успеваешь картошку отварить, разве что вечером.

А тут талон! Я на него купил большую котлету с картошкой, ведь мясным духом в доме пахло редко. И мне так понравилось!

Я подумал, что даже ради талонов надо заниматься боксом, а тут еще майку и трусы форменные дали. И кеды. Я ведь не забыл, что в первый класс босиком пошел — у матери не было денег на ботинки мне.

А тут бокс стал не только увлечением, но и занятием, с которым нам с матерью стало материально легче. Меня стали возить по соревнованиям, один раз увезли на месячные сборы, из-за чего я чуть не вылетел со школы. В 10-м классе я уже имел первый юношеский разряд, жестко бил соперников на ринге — был худой, килограммов 60 весу, весь железный.

Тогда и зародилась мысль пойти по окончании школы по спортивной стезе. Взял справочник, полистал, подыскивая физкультурные вузы. Учился я, надо сказать, не слишком здорово, поэтому понимал, что с моими школьными познаниями в Москву не попаду. Прочитал, что в Омске есть институт физкультуры. И как получил школьный аттестат, не говоря даже матери, куда еду, собрал вещички в дорогу и уехал сдавать экзамены…

Глава 2. «Я огромную школу прошел на разгрузке барж…»

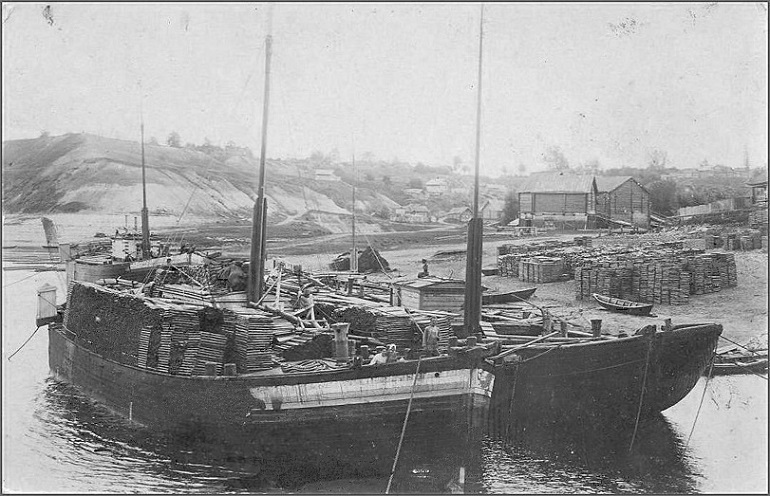

Наверно, у меня был свой ангел-хранитель — хоть в Омском физкультурном институте по специальности «бокс» принимали всего 5 человек, но на «бокс» я прошел. Хотя нужно было сдать кучу экзаменов, «склепку» на турнике сделать, а я на турнике раньше не висел. Студентом я стал, но жить на стипендию было тяжело — и я стал подрабатывать на пристани.

С весны, как река Иртыш вскрывалась ото льда, по ней приплывали огромные баржи с пиломатериалами. Разгружали их в основном отсидевшие зэки и бывшие бандиты с прочими «асоциальными элементами», но они брали в бригаду здоровых ребят с физкультурного вуза. Я-то не здоровый был, но жилистый — и с конца первого курса огромную школу на баржах прошел.

Доски — горбыли. Вначале я по три штуки их носил: телогреечку под плечо подложишь и несешь разгружать, складываешь. К четвертому курсу я уже перетягивал самых сильных: клал на плечо, сколько рука доставала. Бывало, идешь по сходням баржи — а на тебе штук восемь горбылей качается… Там здоровые мужики были — а не могли меня перетянуть.

Работали мы с шести утра, едва забрезжит рассвет, до конца дня. Часов в десять утра нам завтрак дают — котелок супа, здоровый кусок мяса и чай. И на обед то же. Сорок минут — час на еду. Быстро поел, лег и уснул. Меня выручало, что я не курил и не перекуривал — ложился, где попало, и моментально засыпал в эти перерывы. Вырубался мигом. Это восстанавливало силы.

К вечеру на разгрузке зэкам давали водку: одну бутылку на двоих — но от нее они не пьянели. Как непьющий спортсмен я свою водку отдавал напарнику дяде Коле, спившемуся Герою Советского Союза.

Там в грузчиках уникальные люди были! Про лагеря, войну такое рассказывали, в книге не прочтешь! У всех были клички: Слон, Шакал, Мормон, Рука — последний 19 лет отсидел, лишился левой руки, вместо которой был прикреплен металлический стержень-болт. Он этот болт завинчивал и доски таскал не хуже других…

А дядю Колю зэки звали Героем. Я думал, что это кличка, и спросил: «Дядя Коля, а почему ты герой?» — «Потому что я и есть Герой» — ответил он. И вот мы его увидели 1 Мая на демонстрации — на нем и орден Ленина был, и звезда Героя Советского Союза, он заслужил их на войне. Но пить начал, образования нет, на пристань грузить доски скатился… Притом добродушнейший мужик был, жена его любила, зэки уважали.

Кстати, они очень наблюдательные, знали цену каждому человеку. И на разгрузке барж всё делили по-братски. Когда работа кончалась, то выносили чемодан денег на 40 человек — каждый приходил и сам брал свои деньги. Не дай бог рубль лишний взять. У зэков железный был закон: десять раз пересчитай, но лишнего не возьми…

Я даже дневник вел, куда записывал, как зовут зэков, какая у кого судьба, какие порядки. Да жаль, что затерялся тот дневник…

А в газеты я начал писать на Украине, в Запорожье, куда попал по распределению после физкультурного вуза. Журналистика меня уже тогда привлекала. Я чувствовал, мне мало спорта и того, что дал мне вуз, хотелось рассказать о многом. В 1962-м году я стал писать первые заметки в украинскую печать. Одну заметку написал, другую.

Это был такой восторг, что они появились — размером со спичечную коробку. И пошло-поехало… Мне тогда говорили: «Слушай, тебе надо работать в газете!»

Но по-настоящему мой роман с журналистикой начался, лишь когда вернулся в Уфу, женился, сын родился. У меня самое тяжелое время тогда было — ни денег, ничего. Жили в хибаре, где бегали крысы, — без воды и газа, весной подпол заливало, а иной зимой в комнате бывало всего плюс четыре градуса…

В Уфе меня сразу взяли старшим тренером в «Трудовые резервы», я потихоньку вставал на ноги, тренируя боксеров-мальчишек. Попутно с 1966 года я внештатно писал в газету «Ленинец» на спортивные темы, много печатался. А в 1970 году редактор этой газеты Марсель Гафуров предложил мне: «А не хочешь ли, Рауль, к нам в редакцию перейти?»

Я задумался. Тренерская работа не только кормила, но и давала возможность выехать на сборы на Черное или Азовское море, куда разрешали взять с собой жену, ребенка. В детстве я наголодался, а тут всегда в кармане были талоны на питание. После скитаний жизнь только налаживалась. Я сказал:

— На что я к вам пойду, Марсель Абдрахманович? Как тренер я сейчас дорос до персональной зарплаты 180 рублей. Я воспитал чемпиона СССР: у меня мальчик-боксер на соревнованиях «выиграл Союз». У вас в газете оклад 108 рублей — как мы с женой на эти рубли жить-то будем!

— А у тебя квартира есть? Там ты никогда ее не получишь, — сказал Марсель Гафуров. — Решайся! Это твой шанс стать профессиональным журналистом…

Вот так по приглашению Марселя Гафурова я пришел работать в газету.

Литературная запись Виктора Савельева.

Цитируется по сборнику: Виктор Савельев. Я лейтенант газетного фронта. Судьбы людей в публикациях разных лет. Профессия — журналист. Издательские решения, 2020.